2025年の梅雨は、6月中に梅雨明けしその後は局地的豪雨になっています。あと気温も体温以上になる日が出てくると予報が出ていました。水分や塩分を上手に摂取して熱中症にならないようにしましょう。

2025年7月、少し加筆しましたので改めて掲載します。

二十四節気「小暑」

「小暑」は、夏至から数えて15日ごろにあたります。いよいよ暑さが本格的になる頃という意味で、ちょうどセミが鳴き始めるのもこの頃。また、小暑から立秋までが『暑中』となり、暦の上では暑中見舞いを出す時期にあたります。

暑中見舞いを送り始める時期については、小暑の頃からとするものの、梅雨明けを待ってから出される方、暑さのピークとなる夏の土用を迎えてから送る方もいます。ただ、昨今スマホの普及に伴い暑中見舞いを出すことも少なくなっています。たまには、はがきで出してみてはいかがですか?

七十二候「温風至(あつかぜいたる)蓮始開(はすはじめてひらく)鷹乃学習(たかすなわちわざをならう)」

初候 温風至(あつかぜいたる)2025年7月7日~11日

温風至(あつかぜいたる)とは、雲の間から注ぐ陽がだんだんと強くなる頃。 梅雨明け頃に吹く風の事を「白南風(しらはえ)」とも呼ばわれます。この時季白南風によって湿った暖かな空気が流れ込みやすく、それが上昇してむくむくと立ち上がる積乱雲を生みやすくなります。

次候 蓮始開(はすはじめてひらく)2025年7月12日~16日

蓮始開(はすはじめてひらく)とは、蓮がゆっくりと蕾をほどき、花を咲かす頃。 水底から茎を伸ばし、水面に葉を浮かべ、綺麗な花を咲かせる蓮ですが、花が開いてから四日目には散ってしまいます。蓮の実の皮は厚く、長期にわたり発芽能力を保持します。

また「大賀ハス」は、1951年に発見された弥生時代の蓮の実が、二千年の時を超えて花を咲かせ国内外で話題になりましたよね。

私もこの話は、小学生の頃に国語の時間に習ったような記憶があります。

末候 鷹乃学習(たかすなわちわざをならう)2025年7月17日~21日

鷹乃学習(たかすなわちわざをならう)とは、五・六月に孵化した雛が、巣立ちの準備をする頃。 独り立ちができるよう、飛び方を覚え、獲物の捕り方を覚え、一人前の鷹へと成長していきます。

「小暑」の時期のおススメの食材

- ウナギ

やはりこの暑い時期は「ウナギ」万葉の時代から薬代わりとして食され、 疲労回復、視力回復や皮膚、髪などにうるおいをもたせる効果もあるとか。

また、江戸時代に平賀源内が夏に商売がおちこむうなぎ屋に「本日、土用の丑の日」とのぼりを出すことを勧めたところ、繁盛したのが起源とも言われています。

*土用の丑の日は、ウナギだけでなく「う」のつくもので精をつけてください。 - ニンニク

古代エジプトでピラミッド建造の労働者に与えられたという。そんなニンニクは、強壮作用がある為、暑い夏を乗り切る食材の代表のひとつです。 - ゴーヤ・冬瓜などウリなど

夏に旬を迎えるこれらの食材に共通していることは「水分量」と「カリウム」が多いこと。夏の暑さで体にこもった熱を冷まし、体の水分や塩分バランスを整えてくれる働きがあるのが特徴です。

豊富な水分で、体内の熱と余分な水分を解消するのに最適な食材。また、カリウムを十分に摂ることで、体内の余計な塩分を排出して、体の塩分濃度や水分量を調整する働きがあります。

高血圧予防やむくみが気になるときにも良いです。*注意:カリウム制限がある方は、ご注意ください

*夏バテ予防のためには、食欲を刺激する食材も取り入れましょう。

生姜やシソ、ミントなどのスパイスやハーブは、食欲を増進させる効果があるので、冷たい麺類や冷やし中華、冷製スープにも使うのがおすすめです。さらに、食事も消化を助けるために、軽めの食事を心掛けましょう。

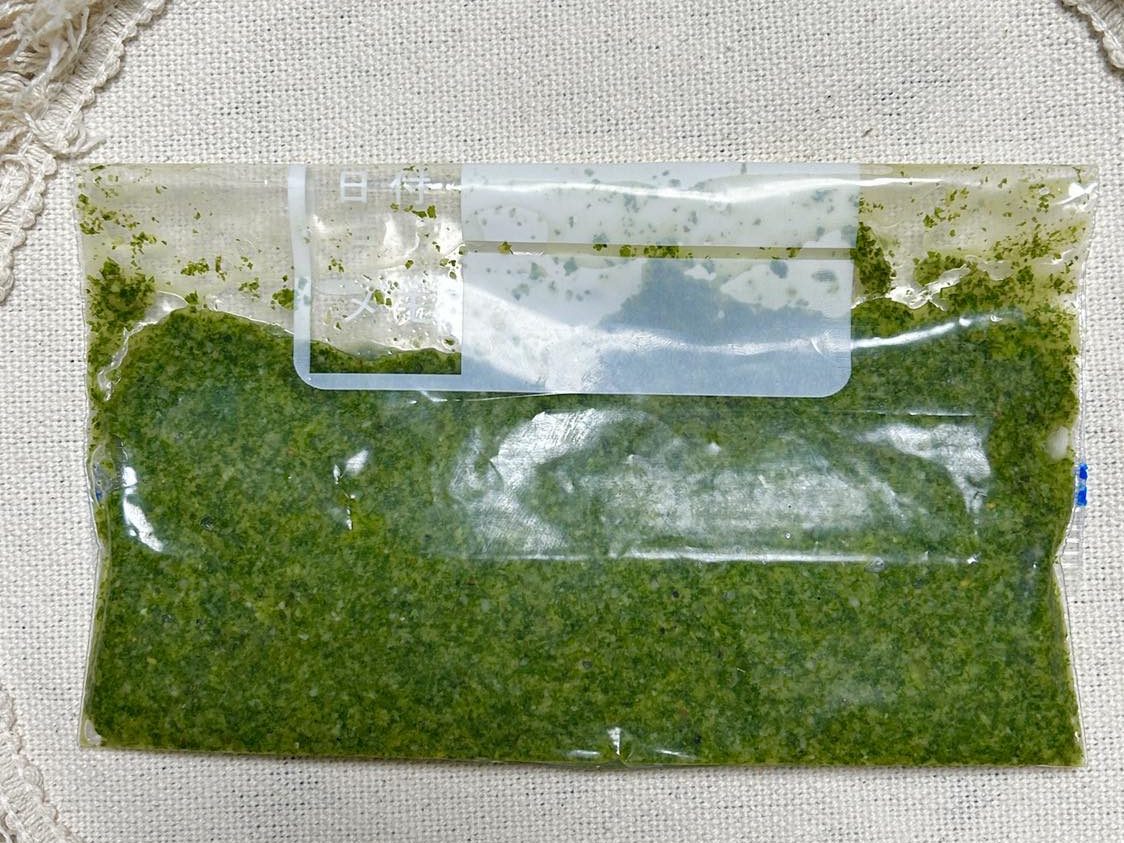

*下記の写真は、毎年庭に出てくるシソで「シソのジェノベーゼ」を作りました。バジルよりも癖が少なくて食べやすいですよ。

「小暑」の時期のおススメの花

- 蓮(ハス)

「蓮は泥より出でて泥に染まらず」ということわざがあるように、清らかな蓮の花は天上の花にも例えられます。また、蓮観賞に出掛けるなら、午後には花がしぼんでしまうので、朝の早い時間に行くことをお勧めします。 - 百日紅(サルスベリ)

サルスベリの語源は、木肌がつるつるしていて「サルが木登りしても滑りそう」と言う意味からです。漢字で「百日紅」書くのは、紅色の花が百日近く咲き続けるためと言われています。 - 向日葵(ヒマワリ)

夏の代表的な花で、大きな黄色い花が特徴です。暑さにも強く、明るい雰囲気を演出してくれます。

七夕について

- 七夕

七夕は、中国から伝わった行事の織姫と彦星の星伝説と、もともと日本の神事であった、選ばれた女性が着物を織って棚に具え、神様を迎えし秋の豊作を祈ったり人々の穢れを祓った「棚機(たなばた)」と結びつけ、今の七夕行事につながったともいわれています。

七夕の飾りについてのお話

ご存じの方もいるかもしれませんが、笹飾りの竹はまっすぐ育つことから邪気を祓う植物され、七夕飾りの五色の短冊は陰陽五行から来ています。

| 木 | 青(緑) | 仁 | 成長・徳を積む・他者への思いやり |

| 火 | 赤 | 礼 | 感謝・目上の方への礼・相手に尽くすこと |

| 土 | 黄 | 信 | 人間関係・約束を守ること・正直であること |

| 金 | 白 | 義 | 決まり事を守ること・義務を果たすこと |

| 水 | 紫(黒) | 智 | 学業向上・知識や学問のこと |

- ほおずき市

ほおずき市。七月十日は「功徳日」と言われ、この日にお参りをすると「四万六千日」といって、四万六千日分の参拝したのと同じご利益があるとされています。色鮮やかなほおずきが並び、たくさんのご利益もいただけるほおずき市、機会があれば行ってみたいですね。

災害への備え

ここ数年、豪雨で大変な被害を受けている地域もありもたくさん出ていますね。そこで考えることなんですが、避難するときにいかに荷物をまとめるかです。「必要なモノだけを持ち出してください!」と言われますが、どれが必要かわからないとか、全部必要と感じる方が多いのではないでしょうか。

「避難するとき必要なモノをすぐに準備できますか?」の問いに「できます」と即答できる方は少ないと思います。

なので、普段から必要なモノだけで暮らすことを意識することで、モノの価値も変わってきます。意識や価値観が変わると思考も変わり、思考が整ってくるといろいろ判断が早くなってくるので、おうちの中の必要なモノが見えてくるので、家の整理も進みます。

そこで、再度先ほどの質問をもう一度すると、今度はすぐに「できます」の答えが返ってくるはずです。

それは思考の整理と共に必要なものがわかり、自分でわかりやすく収納し無駄な行動をしない工夫もされているからです。

よく非常食は1週間分と言いますが、ストック食品=非常時の食料と考えることができるようになり、消費期限切れの心配もなく経済的にも無駄がなくなると思います。

停電や断水も大変なことになりますが、それよりもっと大切なことが「トイレ」問題です。断水で水が出ない流せないので「どうしたらいいの~」になっちゃいます。なので今年は「簡易トイレ」を買い足しました。

最後に

梅雨明けが早く、これだけ毎日暑い日が続くと夜も寝苦しく寝不足になり、どうしてもなんだかイライラしたりします。そんなメンタルの乱れを落ち着かせるのは「旬の食材」を食べるのが良いです。

・トマト

・とうもろこし

・ぶどう

・白桃

・すいか など

あとは、暑いからと冷たいものばかり食べずにお白湯を飲んでみてください。

あと、食欲が落ちたなと思ったら、マグカップにお味噌を入れお湯を注いだだけのものを飲んでもいいですよ。

発酵×開運ライフデザイナー|春風ほの香